Un libro e un podcast che esplorano la psicologia e la neurologia in modo semplice e coinvolgente, senza mai cadere nella banalità.

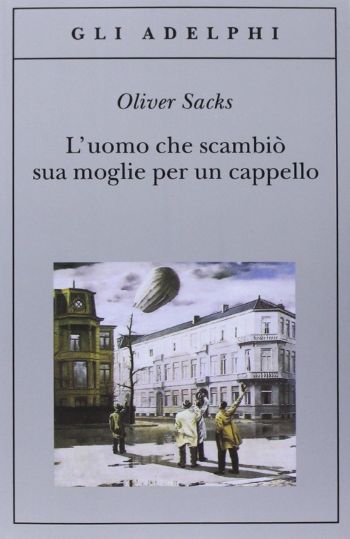

La mia proposta per questo venerdì è L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, una delle opere più note del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Uscito in Italia, per la prima volta, nel 1986 per Adelphi, è ormai considerato un classico del loro catalogo. Si tratta di un saggio, ma può essere quasi considerato un ibrido, un libro che si colloca al confine tra scienza e narrativa, che miscela rigore clinico e sensibilità umana. È una raccolta di vicende peculiari, di aneddoti, di storie cliniche vissute dall’autore con i suoi pazienti.

L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello è suddiviso in quattro sezioni, ognuna delle quali tratta un tema in particolare: “Perdite”, “Eccessi”, “Trasporti” e “Il mondo dei semplici”. La prima parte è dedicata a pazienti che hanno perso funzioni cognitive fondamentali (memoria, linguaggio, riconoscimento). Proprio qui è contenuto il racconto che dà il titolo al saggio e che narra del dottor P., un musicista di talento che, a causa dell’agnosia visiva, aveva perso la capacità di riconoscere visivamente gli oggetti e le persone che vedeva attorno a sé, senza essere, in alcun modo, consapevole del suo “limite”.

La seconda parte descrive casi in cui vi è un’esuberanza patologica di capacità mentali, come tic o sindromi ipercinetiche. Qui ho incontrato una delle storie che maggiormente mi sono portata dietro dopo aver finito il libro, si tratta di Ray dai mille tic. Ray era un uomo affetto dalla sindrome di Tourette, proprio questa condizione, con movimenti involontari e incontrollabili, lo rendeva unico. Batterista jazz capace di fare notevoli improvvisazioni e uomo dal carattere irriverente. La terapia farmacologica riesce a ridurre i suoi tic a spese della sua creatività e vitalità.

La seconda parte descrive casi in cui vi è un’esuberanza patologica di capacità mentali, come tic o sindromi ipercinetiche. Qui ho incontrato una delle storie che maggiormente mi sono portata dietro dopo aver finito il libro, si tratta di Ray dai mille tic. Ray era un uomo affetto dalla sindrome di Tourette, proprio questa condizione, con movimenti involontari e incontrollabili, lo rendeva unico. Batterista jazz capace di fare notevoli improvvisazioni e uomo dal carattere irriverente. La terapia farmacologica riesce a ridurre i suoi tic a spese della sua creatività e vitalità.

«Una malattia non è mai semplicemente una perdita o un eccesso, che c’è sempre una reazione, da parte dell’organismo o dell’individuo colpito, volta a ristabilire, a sostituire, a compensare e a conservare la propria identità, per strani che possano essere i mezzi usati». «Qui ormai navighiamo in acque sconosciute, dove può accadere di dover capovolgere tutte le solite considerazioni, dove la malattia può essere benessere e la normalità malattia, dove l’eccitazione può essere schiavitù o liberazione e dove la realtà può trovarsi nell’ebrezza, non nella sobrietà».

La terza parte raccoglie racconti di stati mentali alterati che assumono un carattere quasi mistico o visionario, dove l’aspetto neurologico e quello psichico si mescolano profondamente. L’ultima parte, invece, è incentrata su pazienti con ritardo mentale che possiedono, tuttavia, una forma caratteristica di saggezza o di creatività. Qui incontriamo le emozioni delle persone e il loro modo di comunicare con il mondo che li circonda.

«Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi – attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico».

In ventiquattro racconti, Oliver Sacks ci sfida continuamente, facendo suscitare in noi molte domande e numerosi spunti di riflessione. Sfumando il confine netto tra “normale” e “anormale”. Utilizza un linguaggio non tecnico, ma accessibile e ricco di empatia. Lo stile è chiaro, fluido, e spesso è anche emozionante. Attraverso una narrazione semplice ci vengono spiegate situazioni complesse. Allo stesso tempo, ci avviciniamo al vissuto del paziente e alla lotta che vive per comprendere un mondo diventato estraneo. La malattia non viene ridotta solamente ai sintomi, ma diventa una vera e propria esperienza.

In accoppiata con il libro di Oliver Sacks vi propongo Sigmund, un podcast di Daniela Collu prodotto da Il Post. Al momento, è composto da due stagioni (la seconda è uscita poche settimane fa) da dieci episodi della durata di circa cinquanta minuti ciascuno. È disponibile sulle principali piattaforme. Da Spotify alla app de Il Post (in modo gratuito…ma se via piace il loro modo di fare giornalismo e informazione, abbonatevi!).

Il tema centrale di tutte le puntate è la salute mentale. Attraverso numerosi esperti, che si avvicendano al fianco della conduttrice, ci vengono offerti gli strumenti per provare a sciogliere i nodi e capire le complessità di quello che ci passa per la testa.

Il primo episodio rompe subito un tabù, quello dell’andare in terapia, visto che fino a pochi anni fa non se ne parlava apertamente oppure lo si faceva con disagio. La psicologa e psicoterapeuta Luana Morgilli ci aiuta a fare chiarezza partendo dall’inizio: che differenza c’è tra psicologo e psichiatra? A quale orientamento di psicoterapia affidarsi? Perché si va in terapia? Insomma, Sigmund parte dando risposte a domande elementari per poi toccare argomenti più complessi.

Potete ascoltare le puntate nell’ordine in cui sono uscite oppure scegliere solo temi che sentite vicini. Il mio consiglio è quello però di non perdervi quello rilasciato l’8 maggio 2025 dal titolo Le vie della genitorialità sono infinite (per fortuna). Buon ascolto e buon fine settimana!

Sara Simoni

Foto in alto: Oliver Sacks (da labottegadihamlin.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA